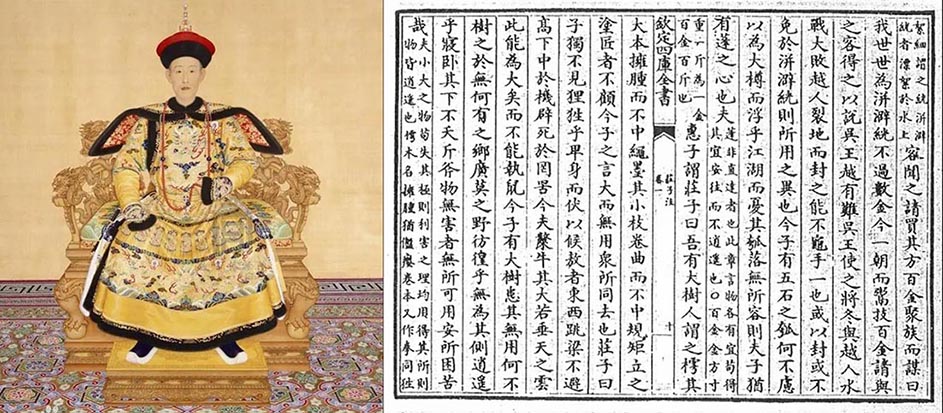

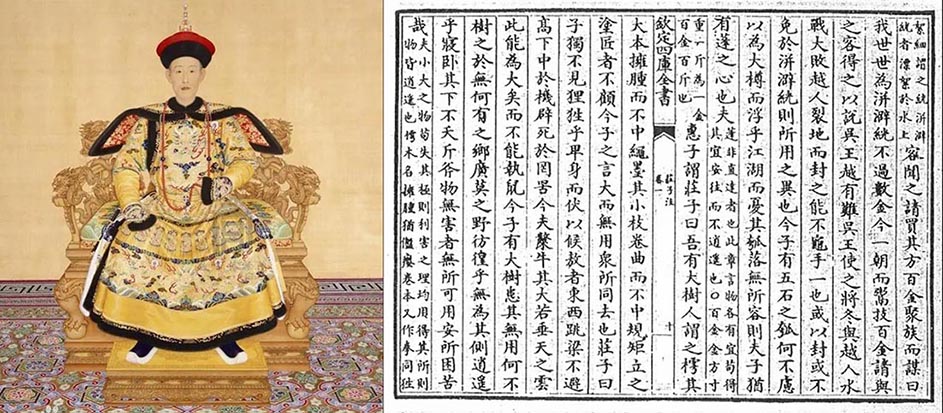

●乾隆帝(左)と『四庫全書』荘子の部

四庫全書とは、清朝第六代皇帝・乾隆帝(1735年10月8日〜1796年2月8日)が1741年(乾隆6年)に詔勅を発し、四庫全書館の360名の職員が、乾隆37年(1772)に作業を開始、10年近くにも及ぶ歳月をかけ乾隆46年(1781)まで編纂され、乾隆帝が生存中の1782年(乾隆47年)に全書完成した中国最大の漢籍叢書です。

四部に大別した庫、つまり「四庫」に収めた叢書であることからこう命名されています。内容は隋以来の甲部(経書)、乙部(史書)、丙部(諸子)、丁部(文集)の四部分類に四四類、表紙の色は経(緑色)・史(赤色)・子(青色)・集(灰色)、79,224巻、230万ページ、10億字にも及ぶ大著(諸説あり)です。名前が登録された文人学者だけで400人余り、木版や印刷物ではなく、全て手書きで筆写人数は4,000人余りです。

好学の士で文化を大切にした乾隆帝の元には国内からあらゆる書物を集めた四庫全書ですが、収めていない書物もあります。例を挙げると文学分野は詩文とその批評、文人学者の全集だけで、純粋な戯曲・小説は収めていません。士君子(学問・人格ともに優れた人)が嗜むべき内容に限定しているため、書物としての扱いを受けなかったのです。『四庫全書』の書籍解題である『四庫全書總目提要』の編纂條目によると、歴代皇帝の諱を改めたほか、「胡虜」という文字を改めるなど、皇帝の権威を高め、反満思想を封じる改竄が徹底して行われたことが確認されています。また統治に不利益と思われる書物は容赦なく焼却処分され、『四庫全書』編纂中に書物・版木ともに消却された全燬書は二四〇〇種以上、一部訂正削除された抽燬書は400種以上あり、禁燬書の総数は10万部以上に上ったとことが確認されています。

次号ではようやく完成した『四庫全書』ですが、アヘン戦争や内乱などで焼失するなど消滅の危機を迎えますが、三代より清末にいたる重要典籍を再び続編の編集などを加え、2002年に完全収録されました。その経緯などについてお話ししたいと思います。